【保存版】個人事業主になるには開業届が必要!記入方法や税金・保険の手続きを徹底解説

本記事では、個人事業主になるにはどうすればいいの?という疑問にお答えします。開業に必要な手続きや個人事業主になるメリット・デメリットについて解説。また、「サラリーマンのまま個人事業主になれるの?」「主婦(主夫)が個人事業主になるのはどうすればいいの?」という疑問にもお答えしますので、これから個人事業を本格的に始める方の参考になれば幸いです。

個人事業主とは?フリーランスとの違い

まずは個人事業主について、どのような事業者を指すのかという定義やフリーランスとの違いなど基本事項を整理しておきましょう。

個人事業主とは

個人事業主とは、法人を設立せずに事業を営んでいる個人のことを指します。税務署へ「開業届」という書類を提出して恒常的に事業を営んでいることが個人事業主の条件であり、フリーランスのエンジニアやライター・デザイナーの他、飲食店オーナーなども個人事業主として活動しています。

後ほど詳しく解説しますが、会社員でも副業を本格的にしている人が、開業届を提出して個人事業主として活動するケースもあります。

フリーランスとの違い

個人事業主と混同されやすいのがフリーランスですが、フリーランスとは、組織に属せずも案件単位で仕事を受注する「働き方」を指します。個人事業主とフリーランスは混同されがちなのですが、イコールではありません。

TECH STOCKはフリーランス・ITエンジニアの方に案件をご紹介して21年目、全登録者43,000名以上の案件紹介サービスです。スキルや希望にマッチする案件をご紹介するだけでなく、税理士や社労士の紹介、業界最速水準の翌月15日払い、アサイン後のフォローアップなど、案件紹介以外のサポートも充実しております。

個人事業主になるには?開業までの流れ

まずは、個人事業主として開業するまでの流れを整理しておきましょう。

開業届を国税庁HPからダウンロード

個人事業主になるには、税務署へ開業届(個人事業の開業・廃業等届出書

)という書類に必要事項を記入して提出する必要があります。開業届は国税庁のサイトからダウンロードできます。※税務署にも置いてあります。

(個人事業の開業・廃業等届出書 )

ダウンロードした書類に、個人情報(氏名、住所、連絡先など)や事業の内容、その他必要事項(青色申告承認申請書の有無、屋号、給与などの支払の状況)など必要事項を記載して提出してください。原則、事業開始から1か月以内に提出する必要があるので、不明点があれば税務署へ相談しましょう。

開業届を提出するメリット

開業届を書き終えたら税務署に提出します。しかし、実は出さなくても特に罰則などはなく、出さないで個人事業主として仕事をしている人もいますが、提出することで以下のメリットがあるので、開業届は出しておくべきです。

メリットには、

- 青色申告ができるようになる(確定申告の際、特別控除を受けられる手続きを行える)

- 赤字を3年間繰り越せる

- 家族に支払う給与を経費として計上できる

- 屋号が持てるようになる(個人名義より社会的信用が多少高くなる)

などがあり、開業届は出す際に特に費用はかかりません。個人事業主として働くのであれば、提出しておくことがおすすめです。

TECH STOCKはスキルや希望にマッチする案件をご紹介するだけでなく、税理士や社労士の紹介、業界最速水準の翌月15日払い、アサイン後のフォローアップなど、案件紹介以外のサポートも充実しております。

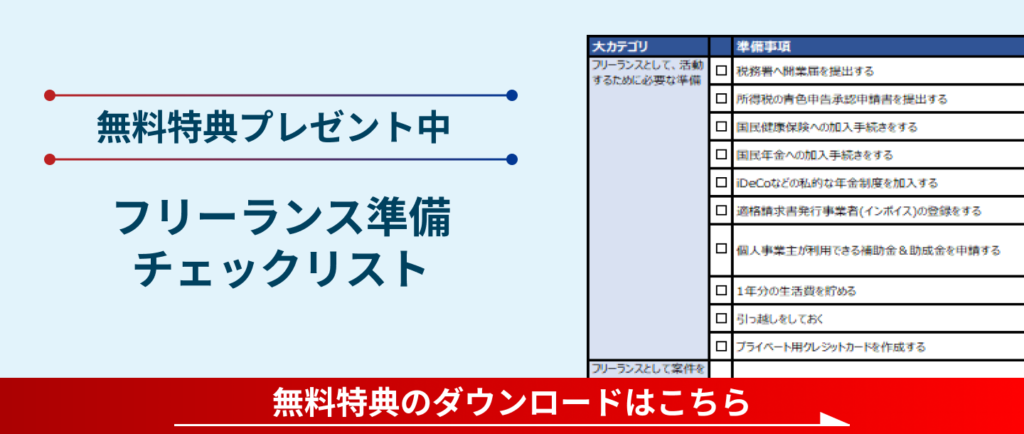

青色申告承認申請書を提出する

個人事業主は毎年の確定申告で1年間の所得(収入から経費を引いた額)を申告し、所得額に応じて税額が決まります。青色申告を利用すれば、最大65万円の特別控除を受けられるので非常にお得です。

開業届と同時に「青色申告承認申請書」も国税庁HPからダウンロードできますので、必要事項を記入して提出してください。なお、青色申告では日々の帳簿が必要となりますが、会計ソフトを用いれば簡単に作成できます。

健康保険・年金の手続きをする

会社員であれば保険や年金の手続きは企業の総務担当者がやってくれるのですが、個人事業主は健康保険・国民年金の加入手続きから保険料の支払いまで、自ら行わなければならないのです。また、保険量の負担についても、会社員であれば半額負担でしたが。個人事業主の場合は全額負担になります。

事業用の銀行口座を開設する

個人事業主として事業を営む上で、銀行口座は事業専用で開設することをおすすめします。個人事業で得た収入やかかった費用をプライベート講座と分けた専用口座で管理すれば、事業上のお金の流れが分かりやすくなるからです。

事業用クレジットカードを作成する

事業上の支払いや取引先との会食などで、クレジットカードを使用する場面が多々あると思います。銀行口座と同じく、クレジットカードも事業専用のカードを用意しておくことで、事業におけるお金の流れがわかりやすくなりますし、万が一税務調査の対象になった場合もスムーズに進められます。

個人事業主になるにはどんな費用がかかる?

個人事業主になるメリット

個人事業主になるとどのようなメリットをご紹介します。

所得控除が得られる

個人事業主は、確定申告時に特別な所得控除が受けられるます。簡単に言うと、税計算をする際の対象になる金額を減らす(節税する)ことができます。

たとえば、個人事業主は業務を行うためにかかった以下のような支出を経費として計上できます。

- PC・周辺機器

- 家賃 ※自宅を事務所にしている場合

- ソフトウェアライセンス

- 通信費

- 書籍・参考資料

- 勉強会参加費

- コワーキングスペース利用料

適正な経費計上を行うことで、課税対象となる所得を減らせるので支払う税額の削減へとつながるのです。

また、青色申告で確定申告を行えば65万円の控除を受けることもできますし、小規模企業共済という共済制度を利用すればその掛金全額を控除とすることができます。他にも受けられる所得控除は色々あるので、働き始める前に一度調べてみると良いでしょう。

時間・場所の自由度が高い

個人事業主は職種や案件によっては、働く時間や場所を選ばずに働けます。プライベートに合わせて稼働時間を調整することもできますし、休みの日も自分で決めることが可能です。

会社員のように決められた時間に決められた場所に行くという働き方をする必要はないので、そのような制限を受けずに働きたい方におすすめです。

フリーランスエンジニアの案件紹介サービスTECH STOCKには、リモート案件が多数ございます。スキルや希望にマッチする案件をご紹介、即アサインも可能です。フリーランスになって働き方を変えるならTECH STOCKにお任せください。

個人事業主になるデメリット

社会的信用が担保されない

個人事業主の大きなデメリットとしては、会社員と比べると社会的信用が低いことが挙げられます。たとえば、クレジットカードや住宅ローンの審査は会社員と比べると通りにくくなります。また、大手企業の中には個人事業主とは取引は行わないという方針があることもあり、仕事を得ること案件獲得にも苦労します。

収入が安定しない

個人事業主は自分で仕事を見つける必要があります。

手持ちの案件がなければ当然無収入になるので、定期的な収入は保証されません。個人事業主として働き始めの時や不景気の時など、仕事を得ることが難あしい期間があることも想定し、普段からお金をやりくりしていく必要があります。

個人事業主になってからの注意点

個人事業主として独立した後の注意点をお伝えします。開業届を出した後のスタートダッシュでつまづかないようにするためにも、しっかりと確認しておきましょう。

見積書のチェック

クライアントから案件を受注する際に提出する見積書には決まったテンプレートはありません。主に、宛先、発行日、自身の連絡先(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)、捺印、見積の有効期限、受注金額などを記載します。

大切なのは、確実に利益が出るようにすることです。見積の段階ではクライアントとの価格交渉になることが多いですが、受注したいからと言って簡単に金額を下げないように注意しましょう。

1度低価格で受注してしまうと、同じクライアントとはその後も同じ金額で仕事を受けることが前提になります。後で値上げ交渉することは可能ですが、ハードルは高くなるので最初に希望の金額を提示する方が良いでしょう。

見積方法は人によっても仕事によっても異なり、さまざまな計算方法がありますが、一般的には自分の手取りとして入ってくる金額の数倍にしておき、多少想定外の費用が発生しても利益が出るようにすべきでしょう。

業務委託契約書のチェック

個人事業主がクライアントと業務委託契約を結ぶ場合、業務上の不備などで損害賠償を負う可能性もあるので、契約書は隅々までしっかり確認しましょう。まず最初に重要なのは、契約形態の確認です。契約形態には「請負」と「委任」があります。

請負は、成果物を納期までに決められた品質で納めるという契約になり、委任は決められた形で業務を遂行するという契約になります。確認していないとクライアントと後でもめることになるので、しっかり書面で合意を取ることです。

また、依頼された業務内容もしっかりと把握しましょう。曖昧なまま契約をしてしまうと、後で、「思った通りの仕事をしてくれていない」というクレームにつながりやすくなります。内容を詳細に確認し、業務の遂行が難しいと判断した場合は受注しないことも大切です。

そして、「支払サイト」も確認しましょう。報酬を確実に受け取るためにも、なるべく早めに支払ってもらえるよう交渉することが大切です。他にも「業務上のミスによる損害賠償」、「発生する経費の負担先」などは、トラブルを回避するために契約書でしっかりと確認するようにしましょう。

働き方の多様化が進む現代において、フリーランスとして仕事をすることを選ぶ人も増加しています。令和4年の総務省調べによると200万人以上がフリーランスを本業としているという数値が出ています(※)。

実際にフリーランスや個人事業主として働き始める際、依頼主側と「業務委託契約書」を結んで仕事をすることになるケースがあります。

本記事では、業務委託契約書に関して、フリーランスが気を付けるべきことを詳しく解説します。

確定申告

個人事業主にとって避けて通れないのが毎年2~3月に訪れる確定申告です。自ら税額を計算して納税まで行う確定申告について「どのような手続きが必要なのか」、「どのような節税方法があるのか」「どのように準備しておくべきか」、など早い段階で一通り調べてみることをおすすめします。

確定申告に関してくわしく理解していないと、本当は払わなくてもよい税金を払うことになったり、申請するだけで済むはずの特別控除を受けられなかったりと損をすることになりかねないのです。

また、どんなに面倒で煩雑でも必ず期限内に確定申告を済ませてください。確定申告の期限に遅れると本来払わなくてもよい「無申告加算税」が課されてしまいますし、事前に申告していないと青色申告での特別控除を受けられなくなります。しっかり節税して事業や生活資金に回せるお金を少しでも増やしましょう。

フリーランスエンジニアの案件紹介サービスTECH STOCKでは、税理士や社労士の紹介も行っております。フリーランスの税金にお悩みでしたら、TECH STOCKのコーディネーターにご相談ください。

主婦・主夫が個人事業主になるには?扶養に注意!

個人事業主は「独立した個人」のイメージが強いですが、主婦(主夫)でもなることができます。主婦(主夫)が個人事業になるには、税務署へ開業届を出せば手続き自体は完了です。あとは個人事業主として得た事業収入と経費を算出して、毎年2~3月に確定申告してください。

ただし、配偶者の扶養に入っている場合は、注意が必要です。扶養に入るには以下の条件を満たす必要があります。

- その年の合計所得金額が48万円(基礎控除額)以下(給与所得のみの場合は103万円以下)であること

- 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者ではない

被扶養者の条件を満たしていないと、扶養者の社会保険負担額が増加してしまうのでせっかく個人事業で収益を挙げたのに家計はマイナス、という事態に陥ってしまう可能性があるのです。

被扶養の条件は、国税庁のHPにくわしく記載されています。

サラリーマンが副業で個人事業主になるには

会社員が副業を行っている場合も、個人事業主として活動できます。サラリーマンが個人事業主になる方法や注意点をお伝えします。

サラリーマンが個人事業主になる方法

サラリーマンが個人事業主になるためには、手続き上は開業届を税務署に提出するだけです。ただし、個人事業主になる大きなメリットは青色申告書を提出して、事業の支出を経費計上できるようにすることです。日頃から帳簿を作成しておき、確定申告時に正しく申告してください。

副業は会社にバレる?

副業で個人事業主として活動している場合、会社に知られてしまう可能性は非常に高いです。例えば、副業で赤字が出ていて確定申告した場合、会社の収入と相殺されて減額された住民税の額が通知されるので、会社に知られてしまうのは避けられません。副業禁止の会社でこっそりと個人事業主として活動するのは非常に危険な行為といえます。

副業収入20万円未満なら確定申告不要!

副業をしている場合、副業の年間収入が20万円以下であれば確定申告は不要です。つまり、開業届を出して個人事業主になる必要もありません。