現代生活を劇的に変える ~次世代の交通インフラ5選~

「移動がもっと速く、ついでに移動中ももっとパソコンを開いて作業ができたらいいのに…。」

毎朝のように起こる満員電車や電車の遅延、交通渋滞など移動につきものである無駄な時間。

何もできなくて、余計にイライラするような気持ちを感じたことはありませんか。

20年、30年後の未来では、今よりずっと移動が速く、効率的にかつ自由になるかもしれません。

本記事では、現在実際に考案・計画が進行している次世代の交通インフラを色々とご紹介致します!

次世代の交通インフラ

交通渋滞を解決 『トンネル型地下バイパス』(ボーリング会社:イーロン・マスク)

近年大きな反響を呼んでいるのが、この「トンネル型地下バイパス」の構想です。これは、テスラやスペースXのCEOであるイーロン・マスク氏がカナダのバンクーバーで開かれたTED(アイデアを広めるための会議)で「地下にトンネル型のバイパスを張り巡らせ、そのトンネル内をそり型のシャトルに載せられた自動車が時速200キロで移動する」という構想が語られ話題になりました。

地上での最高速度をはるかに超える速度での移動が可能になり、コンピューターにより最大限の効率でシャトルが動くようになるとされています。 現在、すでにカリフォルニアのロサンゼルスでトンネルがほぼ完成しているとも公表され、注目が集まっています。

ビフォー:東京から熱海(約100km)は大体1時間半、渋滞が起きれば2時間以上…。

⇩⇩⇩

アフター:渋滞もなく、スムーズに目的地に。東京から熱海までたったの30分!

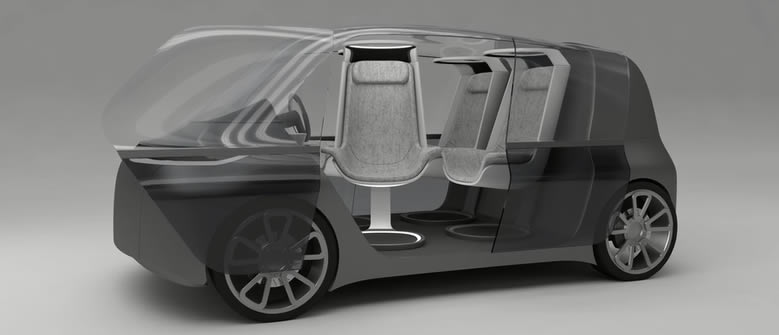

自動で目的地まで 『ロボットタクシー』(Google)

デザインコンサルティングファームの「IDEO」は、自動運転車が普及することによる生活の変化をシミュレーションしました。自動運転によって、車は「移動するための乗り物」ではなく「移動してくれる空間」へと変化するかもしれません。

また、現在Googleが運転手のいない自動運転による「ロボットタクシー」の商業化を進めていることも有名です。ロボットタクシーはスマートフォンのアプリで配車し、指定した目的地まで乗車することができます。 ライドシェアリングのロボットタクシーが既存の地下鉄のようなメインインフラとなるかもしれません。

IDEO

自動運転車のメリットは、個人の空間が守られることです。満員電車のようにすし詰め状態になることも、遅延によってスケジュールが大幅に遅れることもなくなります。

ビフォー:運転は自分でして当たり前。電車は遅延して当たり前……。

⇩⇩⇩

アフター:運転もなし、遅延もなしで心も体もリラックスして移動できる!

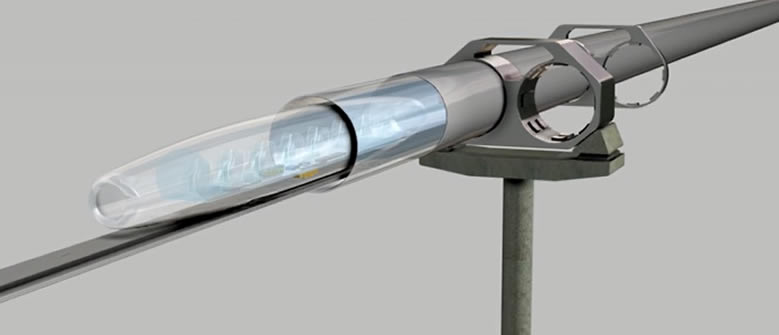

時速1,000kmでカプセル移動 『Hyperloop』(Hyperloop One:イーロン・マスク)

2013年、イーロン・マスクによって公表されたHyperloop構想がついには実現されつつあると話題になっています。 その構造はされた磁力によって推進・浮上した車両が空気抵抗の少ないチューブの中を高速で移動するというもので、最高速度は1,220kmにも及ぶとのことです。日本でいうと東京―大阪間を30分以内で移動できる速さになります。

実現されれば、間違いなく移動にかかる時間とエネルギーが大幅に少なくなるはずです。

ビフォー:新幹線で3時間、往復したらどうしても一日つぶれてしまう。

⇩⇩⇩

アフター:往復1時間で移動可能!午前中に東京と大坂を往復することも可能かもしれません。

座りながら移動できるパーソナルモビリティ 『UNI-CAB』(ホンダ)

現在、ホンダで開発されているパーソナルモビリティがUNI-CABです。高い安定性があり、座りながら前後左右斜めの体重移動で移動することができます。ハンズフリーのため、これまで安定した姿勢でしかできなかった作業をしながらでも移動ができます。

ビフォー:歩きながらパソコンは使えないけど、スマホでは作業しにくい。

⇩⇩⇩

アフター:移動しながらパソコンの作業も楽々!

注文から13分で配達完了 『Amazon プライム・エア』 (Amazon)

次世代の交通インフラが普及した生活

本記事では、交通インフラが発達した未来の様子をご紹介します。 主人公はITコンサルタントの男性(30歳)のある一日です。

■09:00

アプリでタクシーを呼び出し、数分後に家を出ると玄関のすぐ前に個人用ロボットタクシーが待機している。 駅に向かう道中はゆっくりシートに座り、コーヒーを飲みながらのニュースチェックは毎日の日課だ。 高速カプセルのターミナル駅まで50キロはあるが、地下トンネルバイパスのおかげで渋滞もなくあっという間に着いてしまう。

■10:00

だいぶ余裕をもってターミナル駅に着き、大坂までの高速カプセル車両に乗り込む。 東京から取引先の会社がある大坂までは30分。 「発車時間までの空いた時間でメール処理でもしようかな。」

■11:00

大阪に着き、アプリでロボットタクシーを呼ぶためにウェアラブルデバイスを開くが、少し止まって考える。 「タクシー使いすぎかな?いや、でも自動運転化して料金もかなり安くなったから大丈夫か。」 タクシーがロボット化してから移動時間はもちろん、交通費を気にすることもほとんどなくなった。

■12:00

12時からの会議には余裕をもって到着。 移動中に大抵の事前準備ができるようになったから、自分のペースで作業ができる。 「今日もいい会議ができそうだ。」 会議が始まると、取引先の社員からひと言。 「(主人公)さんの資料はいつも作りこまれてて、すごくわかりやすいですよね!」 資料を作るのはほとんど移動中だが、意外と集中できるのでいい作業ができる。

■14:00

会議も順調に終わり、東京に帰る。 行きと同じく駅まではロボットタクシー、東京までは高速カプセル車両で向かう。

■15:00

東京の会社に到着。 「次の会議まで1時間もないが、移動中に準備はできているから、温かいコーヒーでも買いに行こうかな。」

■16:00

会議の準備を始めるがあることに気が付く。 「しまった…。使いたいモニターの接続コードが壊れている。」 買いに行く時間もないため、オンラインで注文すると、10分後には輸送ドローンがオフィスの受け渡し窓まで直接商品を届けに来てくれた。 「よかった。これで問題なく会議が始められる。」

■18:00

会議が終わるとすぐに上司から直接話したいと呼び出される。 自分のオフィスから上司のオフィスまでは同じ会社でもかなり離れている。正直少し面倒だ。 といっても、社内用のパーソナルモビリティで座って作業もできるので、問題なく作業もできてしまう。

■19:00

仕事が終わり、自宅に帰る。 ロボットタクシーを呼び、東京から千葉まで30分程度。 「自由時間が増えたから、今日も一日スケジュール通りに仕事ができたな!」