シェアリングエコノミー今後の展開は?〜海外の事例を元に〜

インターネットの普及により「シェアリングエコノミー」という概念が注目されてきています。

以前に本サイトでも、その概要・国内の代表的なサービスについて説明させていただきましたが、この記事では海外の事例を紹介し、日本で今後伸びていきそうなシェアリングエコノミーについて考えていきたいと思います。

※以前の記事については、こちらからご確認ください。

シェアリングエコノミーとは

シェアリングエコノミーの定義

『シェアリングエコノミー』という概念はアメリカのシリコンバレーで生まれました。

総務省の情報通信白書(平成28年度版)によれば、シェアリングエコノミーを「個人が保有する遊休資産を、 インターネットを介して他者も利用できるサービス」 と定義しています。

しかし実際には個人だけでなく企業が保有するモノを貸し出す場合も、シェアリングエコノミーの一部であると考えられています。

シェアリングエコノミーのメリットとして、貸し手は本来自分だけが所有・利用するようなモノやサービスをインターネットを通じて他人にシェアすることができるため、収入や対価が得られます。一方借り手は初期投資(購入費用)や維持費など、所有するために必要なコストを削減できます。

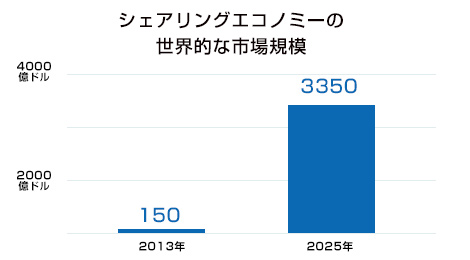

シェアリングエコノミーの市場規模

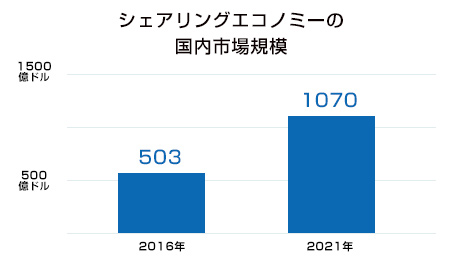

以前の記事でも触れましたが、シェリングエコノミーの市場規模・およびその成長予想は下記のようになります。

- 世界的な市場規模

2013年では約150億ドルであった市場規模が2025年には約3,350億ドルになると発表されており、12年で22倍ほどの高い成長率が見込まれると言えます。

※PwC調べ(https://www.pwc.com/sg/en/publications/assets/the-sharing-economy-jp.pdf)

- 国内の市場規模

2016年では503憶4000万円だった市場規模が2021年には1,070億9000万円になると言われており、約2倍に増加すると予測されています。

※emerging media Response.調べ(https://response.jp/article/2017/11/16/302570.html)

世界と比較した日本のシェアリングエコノミー現状

高い成長率が見込まれるシェアリングエコノミーにおいて、日本での取組も始まってきていますが、世界と比較すると日本はまだまだ遅れていると言えます。

Rakuten AIPがアメリカ・シンガポール・ベトナム・日本を対象に行ったシェアリング利用や認知に関する調査によれば、日本は他国と比較してシェア利用経験のある人の割合は低く、シェアリングに関する認知も低いことが指摘されています。

さらにニールセンの世界60カ国、3万人以上を対象とした調査によれば、個人資産を共有/貸し出すことに消極的な人の割合は世界全体で32%であったのに対し、日本は75%で、世界で最もシェアに消極的であると言われています。

その背景として、法令等の関係でシェアリングサービスが限定的にしか利用されてこなかったことや、日本人のプライバシーに関する意識が挙げられます。

実際に、2017年の「ココナラ」による「国内シェアリングサービス・スキルシェア利用に関する意識・実態調査」によれば、シェアサービス利用で不安な点・課題点の第1位は「個人間トラブルが起こらないか不安」な点であると言います。これを解消するためには、貸し手、借り手双方の信頼性を高め、利用抵抗を減らすことが重要となってきます。

日本の動向(利用抵抗を減らす取り組み、著名人の活用など)

最近の動向として、6月にサイバーエージェントが「Ameba」で、個人の知識や特技などのスキルを販売するプラットフォーム「REQU」を公開しました。このサービスの特徴は、Amebaが認定する芸能人や著名インフルエンサーなど約100人が参加する点です。

認知度の高い著名人を活用することで、一般人が著名人に依頼できるという付加価値を提供することができます。また認知度の高い著名人のスキル活用は、認知されていない一般人のスキル活用に比べて、借り手の利用抵抗が少ないと言えます。

さらに信頼性を高めるための取り組みとしては、以下の3点が挙げられます。

- 代金の支払はAmebaが仲介し、商品の提供と購入者の評価が終わるまで送金されない仕組みである点

- 販売者が審査制となっている点

- 利用者が安心・安全に使えるように24時間365日監視や通報の対応を行う点

このようにシェアリングサービスを普及させるにあたって、『利用抵抗をいかに減らしていくか』ということが仲介企業には求められます。

日本で今後伸びるシェアリングエコノミーは?

ここからは海外の事例を元に、日本で今後どのようなシェアリングエコノミーが伸びていくか考えていきたいと思います。

PwCの調査によれば、若年層ほどシェアリングサービスの利用に対して関心が高く、10代、20代では「利用したいと思う」「利用を検討してもいいと思う」の合計が半数を超えています。

その中で特に関心の高かったサービスは場所・モノ・交通手段の3分野で、マーシュの『趣味に関する調査』によれば、 『旅行』が男性4位、女性2位と高い順位でした。

この事から 『旅行』の分野において、今後伸びていきそうなシェアリングサービスを紹介します。

Worldpackers

Worldpackersは、旅行者に向けた、宿泊場所のシェアリングサービスです。 旅行者向けだと泊まる所を探し、泊めてもらい、代金を支払うという流れが一般的ですが、このサービスでは宿泊料金がかかりません。 自分の得意なことを披露するなど、宿泊料の代わりに体験を提供し、個人の持つスキルを代金代わりにします。

Worldpackersは、旅行者に向けた、宿泊場所のシェアリングサービスです。 旅行者向けだと泊まる所を探し、泊めてもらい、代金を支払うという流れが一般的ですが、このサービスでは宿泊料金がかかりません。 自分の得意なことを披露するなど、宿泊料の代わりに体験を提供し、個人の持つスキルを代金代わりにします。

Traveling Spoon

Traveling Spoonは、旅先での「家庭料理体験」を提供するサービスで、単に家庭料理を味わうだけでなく一緒にスーパーに買い物に行ったり、料理を教えてもらったりと、地元の人と触れ合えるのが魅力です。ホスト役となる地元の人は厳重に審査されているため、初めての地域や家庭でも安心して訪ねることができます。 単に「珍しいモノや風景を見たい」というだけならインターネットで済みますし、街には世界各地の料理を提供するお店があり、スーパーでも本場の味を楽しめる食材や調味料のセットを買うことができます。 しかし地元の料理を地元の人と一緒に作ったり味わったりするのは中々できないことであり、これも旅行の醍醐味となるのではないでしょうか。

Traveling Spoonは、旅先での「家庭料理体験」を提供するサービスで、単に家庭料理を味わうだけでなく一緒にスーパーに買い物に行ったり、料理を教えてもらったりと、地元の人と触れ合えるのが魅力です。ホスト役となる地元の人は厳重に審査されているため、初めての地域や家庭でも安心して訪ねることができます。 単に「珍しいモノや風景を見たい」というだけならインターネットで済みますし、街には世界各地の料理を提供するお店があり、スーパーでも本場の味を楽しめる食材や調味料のセットを買うことができます。 しかし地元の料理を地元の人と一緒に作ったり味わったりするのは中々できないことであり、これも旅行の醍醐味となるのではないでしょうか。

Spinlister

Spinlisterは、自転車や船、スキー・スノーボードなどの用具を借りることが出来るサービスです。 旅行に行く時にこのような大きな道具を持っていくのは大変ですが、このサービスを利用すれば自分が持って行かずとも現地で貸してくれる人を探し、すぐにレジャーを楽しむことが出来ます。 また現地でレンタルショップを通じて用具を借りるより、お金を節約できる点もメリットとして挙げられます。

Spinlisterは、自転車や船、スキー・スノーボードなどの用具を借りることが出来るサービスです。 旅行に行く時にこのような大きな道具を持っていくのは大変ですが、このサービスを利用すれば自分が持って行かずとも現地で貸してくれる人を探し、すぐにレジャーを楽しむことが出来ます。 また現地でレンタルショップを通じて用具を借りるより、お金を節約できる点もメリットとして挙げられます。

BlaBlaCar

まとめ

いかがでしたか? 日本におけるシェアリングエコノミー発展に向けての課題は、いかに利用抵抗を減らしていくかという事です。

また海外では、日本に先んじて多様なシェアリングサービスが始まっており、日本におけるシェアリングエコノミーもまだまだ発展の余地があると考えられます。

今後はより一層、効率的にニーズを満たせるようなユニークなビジネスが誕生していくのではないでしょうか。